I. Histoire

1. Pourquoi les Clepsydres ?

Les premiers instruments servant à mesurer le temps furent les cadrans solaires (ou gnomons). Mais le cadran solaire présente un inconvénient : il ne permet pas de mesurer des durées en l’absence de soleil soit la nuit soit par temps couvert .

Des dispositifs ont donc été imaginés pour mesurer l'écoulement du temps de jour comme de nuit, et par tous les temps.. Le plus connu est la clepsydre (textuellement en grec : voleur d'eau). Elle était, à l'origine, conçue pour matérialiser des durées relativement brèves.

Si le cadran solaire donne donc l'heure

pendant le jour, la clepsydre fait la même chose la nuit, et elle mesure en plus des

durées plus brèves avec une bonne précision.

2. Principe d'une Clespydre

Il est extrêmement simple. La clepsydre utilise un principe naturel : l'eau ; et un principe physique :

l'écoulement de l'eau. Un vase percé d’un orifice d'écoulement est rempli d'eau, et le temps écoulé est déduit de la quantité d'eau recueillie.

Mais certains paramètres interfèrent sur la fiabilité du système: la vitesse d'écoulement du liquide, et donc le débit, dépend de la pression au niveau de l'orifice, laquelle est fonction de la hauteur de liquide au-dessus de l'orifice, de la section de l'orifice, de la viscosité du liquide, ainsi que de la longueur du tube d'écoulement.

3. Histoire

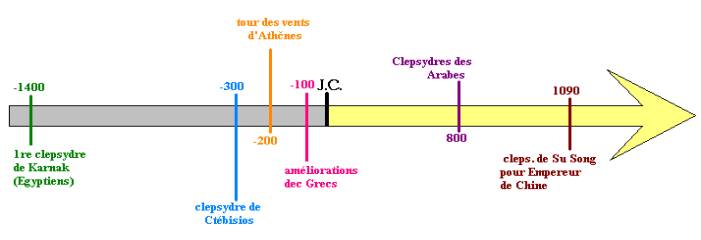

Voici un axe du temps sur

lequel est inscrit les différentes clepsydres inventées au cours du temps, du moins, les

plus connues ou les plus représentatives (les dates sont approximatives, vue la grande

période à recouvrir)

La

Première clepsydre de Karnak

La

Clepsydre de la Tour des Vents d’Athènes

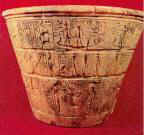

C’est la plus ancienne clepsydre jamais retrouvée, fabriquée pour Aménophis III, vers 1400 av. J.C. Elle a une hauteur de 36cm, et un diamètre entre 24 et 47 cm. Il s'agit d'un simple vase d'albâtre, aux parois évasées. La forme tronconique permet de compenser la diminution du débit due à la baisse de pression lorsque le niveau de l'eau baisse. Le fond est muni d'une ouverture destinée à laisser passer l'eau et dont le pourtour est gravé de hiéroglyphes représentant diverses divinités. Les 12 graduations permettaient de diviser la nuit en 12 parties égales à partir du coucher du soleil. A chaque mois correspond une colonne verticale permettant de lire ces heures temporaires de durée variables suivant les saisons. |

|

|

Le principe de fonctionnement de la clepsydre de Ctésibios Au IIIème siècle avant JC, un nouveau type de clepsydre est inventé par le physicien Ctésibios La clepsydre de Ctésibios, contemporain d’Archimède , a marqué l'histoire des horloges à eau grâce à un ingénieux mécanisme qui régule le débit d'eau : la soupape. Son principe sera réutilisé au 18e siècle, en Angleterre, pour réguler le niveau d'eau des citernes. L'eau coule à travers un tuyau jusqu'au réservoir. Elle fait monter le niveau d'eau et par conséquent le flotteur. L’index sur ce dernier monte progressivement et indique les heures. Par la suite, ont été ajoutés sur ces clepsydres une roue à aubes, ainsi qu'une série d'engrenages plus ou moins complexes rendant ainsi une meilleure précision. |

c. La Clepsydre de la Tour des Vents d'Athènes

La colonne graduée des clepsydres de Ctésibios était parfois remplacée par un cadran effectuant une rotation complète en un an et étant pourvue d'une échelle d'heures temporaires. La Tour des Vents, "l'une des plus célèbres et des plus complexes horloges astronomiques à eau", selon Jacques Attali, aurait ainsi été pourvue d'un tel mécanisme en sus de ses cadrans solaires. Ce bâtiment en marbre fut construit par l'architecte et astronome syrien Andronikos Kyrrestes au II° siècle av JC et installée sur l'Agora romaine. Elle abritait une girouette et une horloge à eau, dont il ne reste que la base d'un système de tuyauterie et un canal d'alimentation. On peut observer sur ses murs extérieurs, huit frises représentant de façon symbolique, les huit vents dominants. Des cadrans solaires sont également visibles sur chacune des parois. La face nord (notre photo où on aperçoit Borée qui souffle le vent froid du nord), ainsi que la face est, sont toutes les deux percées d'un trou qui laisse passer la lumière à l'intérieur. Pendant une partie du XVIII° siècle, cette tour fût utilisée comme monastère par Les Derviches Tourneurs, qui étaient un ordre d'ascètes musulmans. |

|

d. Les améliorations des Grecs

Les Grecs perfectionnent l'instrument. La clepsydre tenait une grande importance dans la vie des cités : en effet, on connaît le goût des Grecs pour la politique, la polémique, la justice : la clepsydre servait à limiter la durée des discours ou des plaidoiries.

|

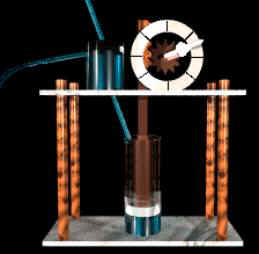

Principe de fonctionnement de l’horloge à eau (modèle amélioré) des Grecs : Dans le modèle ci-contre reconstitué en image de synthèse en 3 dimensions, on distingue 2 vases, l'eau en bleu, un flotteur en bas en blanc, une tige crantée, un cadran. Le fonctionnement est le suivant : un récipient (non représenté sur le dessin) laisse couler de l'eau dans le vase du haut. Ce vase laisse écouler vers le bas un débit d'eau inférieur à celui qu'il reçoit. L'eau en excès s'écoule par le tuyau de gauche. Ainsi, le vase est toujours plein, la chute d'eau vers le vase du bas a toujours la même hauteur, et le débit reste constant. L'eau monte régulièrement dans le vase du bas, le flotteur pousse la tige crantée vers le haut, laquelle fait tourner l'aiguille par l'intermédiaire d'une roue dentée.

Cette clepsydre ressemble bien à nos horloges, on comprend mieux maintenant son nom d'horloge à eau. Malgré cette amélioration, mettre deux clepsydres à la même heure n'est pas simple. |

Les plus évoluées des clepsydres ont été développées par les Arabes. En témoigne la clepsydre à automates offerte par l'ambassade du Calife Haroun el Rachid à Charlemagne en 807.

Mais leur complexité servait plutôt à ces aspects décoratifs comme les automates qu'à la précision. Mais les clepsydres ont aussi rencontré un accueil favorable de l'Occident chrétien, où il a servi notamment durant le Moyen Age à indiquer le moment de sonner les cloches pour appeler les moines à la prière. Au XVIIIe siècle, on y fabriquait encore des clepsydres à tambour compartimenté à la manière d'une roue à aubes et où l'heure était donnée par l'axe d'un tambour dont la descente s'effectuait en 24 heures.

Les empereurs chinois du XIe siècle disposaient d'horloges astronomiques extrêmement perfectionnées. Le premier acte du souverain pour symboliser son pouvoir, lorsqu'il accédait au trône, était en effet de fixer le jour et le mois initiaux du calendrier. A Kaifeng, alors capitale de l’Empire Chinois, la pièce la plus remarquable de la maison du Calendrier fut l'horloge construite en 1090 par Su Song (1020-1101). Au sommet d'une tour d'une hauteur de 10 m, une sphère en bronze indiquait les heures; dans la tour, un globe montrait les étoiles et la direction suivant laquelle on pouvait les observer; des personnages annonçaient les heures. L'ensemble était mis en mouvement par une roue munie de godets pivotants alimentés par une cuve à niveau constant; lorsqu'ils étaient pleins d'eau, ces godets déclenchaient un mécanisme d'échappement. Ce mécanisme d'horlogerie, mu par un système d'engrenages et de chaînes de transmission, était alors le plus précis qui ait jamais été mis au point dans le monde. À dates précises, l'empereur se rendait dans la tour afin de marquer solennellement le début d'une saison ou le début de l'année. |

|

4. Problèmes et améliorations

La clepsydre se voulait à l'image de l'écoulement régulier du temps, mais les paramètres de l'hydrodynamique sont trop nombreux, aussi les modèles les plus anciens (dont on a parlés ci dessus) ne pouvaient-ils donner que des résultats très approximatifs.

En effet, dans un tel dispositif, le débit du liquide diminue à mesure que le récipient se vide. Les repères tracés sur le vase doivent donc être de plus en plus resserrés, du haut vers le bas, pour indiquer des intervalles de temps égaux, afin d'éviter une imprécision croissante en cours d'utilisation. Cette variation du débit en fonction de la hauteur du liquide dans le vase peut être compensée en modifiant la forme du vase: c'est ce que firent les Égyptiens ( cf la clepsydre de Karnak) qui, avec un récipient tronconique, obtenaient des graduations approximativement équidistantes.

Un perfectionnement important fut apporté

lorsqu'on eut l'idée d'assurer un débit constant. Pour cela, il suffisait d'alimenter en

permanence un premier récipient de telle sorte que l'apport en eau compense au moins

l'écoulement de l'orifice. La mesure du temps se faisait alors sur un second récipient,

gradué.

Progressivement, d'autres perfectionnements apparurent, dont un flotteur qui provoque le déplacement d'une aiguille devant une échelle graduée ou qui déclenche le fonctionnement d'automates, de roues, de pompes, de siphons et de sonneries.

II. Notre Clepsdre

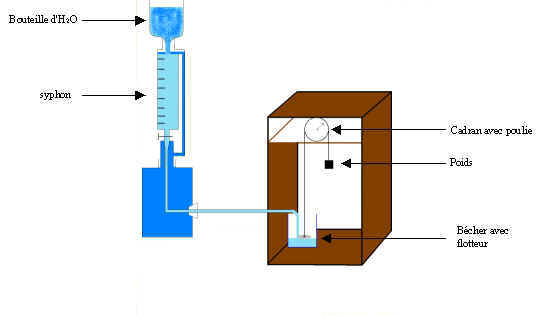

Pour notre prestation orale, comme illustration et pour sa facilité de réalisation, nous avons penser créer une clepsydre. Nous vous présentons, ci- dessous, son protocole expérimental ainsi que son schéma.

1. Protocole expérimental

Pour réaliser cette expérience, il nous faut :

- une bouteille d'eau

- un syphon

- un flacon laveur

- un bécher ou un verre

- du fils, un flotteur, un poids et un cadran

- des planches

Pour la construction il suffit d'assembler le tout comme dans le schéma ci-dessous.

2. Schéma

3. Mécanisme

a. Un écoulement d'eau régulier

Le syphon sert à garder une pression identique sur l'écoulement. Cela est du au fait que l'eau en superflux s'échappe par le petit tuyaux de droite, mais aussi que l'air remplacant le volume d'eau écoulé puisse remonté par ce même tuyau. De ce fait le débit d'eau reste constant

b. La Clepsydre

L'eau provenant du syphon remplit un bécher, dans lequel se trouve un flotteur (rattaché à un poids). Lorsque le flotteur monte, le poids descend et fais tourner une poulie actionnant ainsi l'aiguille du cadran.

Au fur et à mesure que le bécher se remplit, l'aiguille tourne et le temps s'écoule.